江戸時代の歌舞伎の狂言(脚本)は、複数の作者による共同作業によって書かれていました。狂言作者は立作者(たてさくしゃ。主任作者)をトップに二枚目(次席)三枚目(三席)と続き、見習いまで入れると5、6人から10余人で構成されます。立作者は、次の顔見世興行が決まると、座元と座頭役者らと相談して“世界”や題材を決め、大筋を決めます。それに従って二枚目、三枚目の作者と場面を分担して脚本を執筆しますが、最終的に全体を統括し責任を持つのは立作者でした。座元を中心に関係者一同が集まる“顔寄せ”で、大名題を読み上げるのも立作者の重要な仕事でした。稽古では各幕の作者が台本を通して読み上げ、俳優はじめ演奏者や裏方に芝居の筋や役割、状況を細かく説明する“本読(ほんよみ)”を行っていました。狂言作者が演出の役割ももっていたことがうかがわれます。台帳と呼ばれた大もとの台本は一座の機密なので作者の手元にのみ残し、俳優にはそれぞれの台詞だけを抜き書きした“書抜(かきぬき)”を作って渡しました。台本をもとに上演に必要な小道具、衣裳、鬘(かつら)などを書きだすための“附帳(つけちょう)”をそれぞれ作り、劇中で使う大道具(舞台装置)や仕掛けの考案、宣伝のための絵看板や番付(ばんづけ。興行を案内する刷り物)の下絵を描くのも狂言作者でした。二枚目、三枚目より下のまだ狂言を書かせてもらえない狂言作者は“狂言方(きょうげんかた)”と呼ばれ、書抜を作り、俳優たちの稽古にもついて手助けをします。また彼らは興行がはじまると開幕や幕引きを知らせる柝を打ち、上演中に俳優が失念したセリフやきっかけを観客から見えないように教えるなど、舞台進行を担当しました。文化年間(1804~1818)頃には、楽屋口の頭取部屋の隣に作者部屋(さくしゃべや)という畳敷の部屋がつくられるようになり、公演中は不測の事態にすぐに対処できるように、狂言作者は常にそこに控え、芝居に関わる書き物を引き受けていました。

現在、新作の歌舞伎脚本は外部の劇作家が提供するようになりましたが、狂言作者は今も作者部屋で上演脚本の整理、稽古の進行、柝(き)などさまざまな舞台進行にかかわる重要な仕事を取り仕切る、なくてはならぬ存在です。(飯塚美砂)

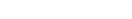

【図版】

初代歌川豊國「惣稽古の図」 1803(享和3)年発行『絵本戯場年中鑑』挿画

初日前日、お囃子や浄瑠璃もそろった総稽古に狂言方(右下隅)が立合う。

現在、新作の歌舞伎脚本は外部の劇作家が提供するようになりましたが、狂言作者は今も作者部屋で上演脚本の整理、稽古の進行、柝(き)などさまざまな舞台進行にかかわる重要な仕事を取り仕切る、なくてはならぬ存在です。(飯塚美砂)

【図版】

初代歌川豊國「惣稽古の図」 1803(享和3)年発行『絵本戯場年中鑑』挿画

初日前日、お囃子や浄瑠璃もそろった総稽古に狂言方(右下隅)が立合う。